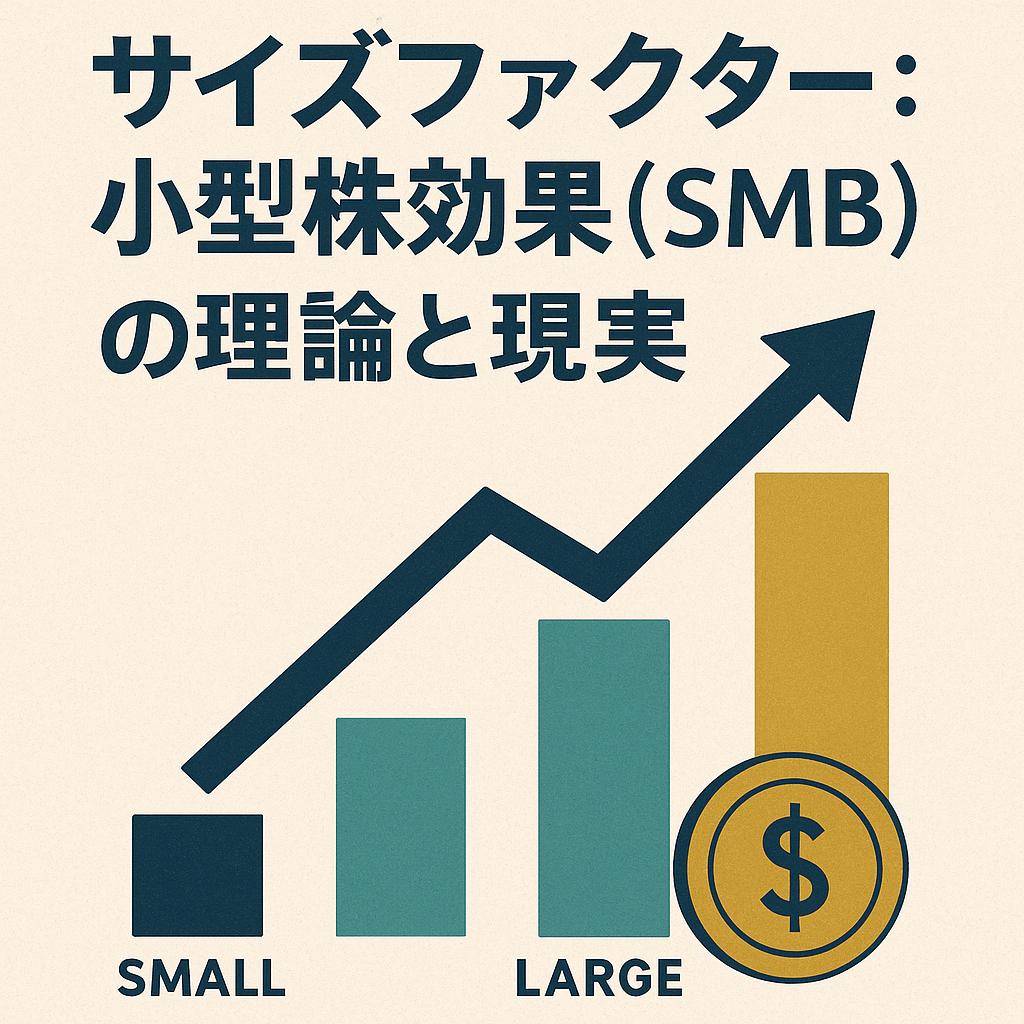

概論:市場の常識を覆した「小さいこと」の価値

投資の世界には、市場の平均リターンを長期的に上回ってきたとされる、いくつかの要因「ファクター」が存在します。その中でも、バリューファクター(割安株効果)と並んで最も古くから知られ、現代ポートフォリオ理論の基礎を築いたのが「サイズファクター」、すなわち小型株効果です。

サイズファクターとは、株式市場において、時価総額が小さい企業(小型株)のポートフォリオのリターンが、時価総額が大きい企業(大型株)のポートフォリオのリターンを、長期的に上回る傾向があるというアノマリー(経験則)を指します。

この現象を学術的に初めて明確に提示したのは、ロルフ・バンツが1981年に発表した画期的な論文でした [1]。彼は、ニューヨーク証券取引所(NYSE)の株式を対象に、1936年から1975年までの長期間のデータを分析し、企業の時価総額とその株式リターンの間に、負の相関関係、つまり「企業が小さいほどリターンが高い」という関係性が存在することを実証しました。これは、リターンは市場リスクの大きさに比例するという、当時の常識であった資本資産評価モデル(CAPM)では説明できない現象であり、市場の効率性に対する大きな問いを投げかけました。

この発見を受けて、ユージン・ファーマとケネス・フレンチは、サイズ効果をより体系的なモデルへと昇華させました。彼らは1992年および1993年の論文で、市場リスク、サイズ、バリューという3つの要因を用いることで、株式リターンをより良く説明できる「3ファクターモデル」を提唱しました [2, 3]。

このモデルの中で、サイズファクターは「SMB(Small Minus Big)」というポートフォリオのリターンとして定義されました。SMBとは、小型株のポートフォリオを買い持ち(ロング)し、同時に大型株のポートフォリオを空売り(ショート)することで作られる、市場全体の動きから中立化されたポートフォリオです。このSMBのリターンが長期的にプラスであったという事実は、小型株が大型株に対して、市場リスクとは別の超過リターンを生み出す源泉を持っていたことを意味します。

こうしてサイズファクターは、単なる経験則から、資産価格を説明するための基本的な要因の一つとして、学術的に確立されるに至ったのです。

長所の解説と収益事例

サイズファクター、すなわち小型株への投資は、なぜ長期的に優れたリターンをもたらしてきたのでしょうか。その背景には、小型株が持ついくつかの構造的な強みと、歴史的なデータによって裏付けられた収益機会が存在します。

長所1:高い成長ポテンシャル

小型株は、すでに成熟した巨大企業である大型株と比較して、事業の成長余地(アップサイド・ポテンシャル)が本質的に大きいという特徴があります。ニッチな市場で独占的な地位を築いたり、画期的な新技術やサービスを開発したりすることで、企業価値が数年で何倍にも成長する可能性を秘めています。投資家は、この将来の飛躍的な成長への期待、あるいはその成長が見過ごされていることによる価格の歪みから、高いリターンを得る機会があります。

長所2:ポートフォリオの分散効果

サイズファクターは、他のファクター、特にバリューファクターなどとは異なる値動きをすることがあります。そのため、ポートフォリオに小型株を組み入れることは、リターンの源泉を多様化し、全体の変動リスクを抑制する効果が期待できます。あるファクターが不調な時期でも、サイズファクターがポートフォリオ全体を支える、といった役割を担う可能性があるのです。

収益事例:歴史的データと国際市場での有効性

サイズファクターの有効性は、長期間の歴史的データと、国境を越えた市場で確認されています。

ファーマとフレンチが3ファクターモデルを提唱した際の研究では、1963年から1990年までの米国市場において、SMB(小型株-大型株)ポートフォリオは月平均で0.27%、年率換算で約3.2%のプラスのリターンを生み出していました [3]。これは、市場リスクだけでは説明できない、小型株固有の超過リターンが確かに存在していたことを示しています。

さらに、この小型株効果は米国だけの現象ではありません。ファーマとフレンチが2012年に行った、北米、欧州、日本、アジア太平洋の4地域、合計23の先進国市場を対象とした大規模な国際比較研究でも、その普遍性が示唆されています。1990年から2011年までの期間において、日本を除くすべての地域で、統計的に信頼できるレベルの小型株プレミアムが観測されました [4]。

これらの研究結果は、サイズファクターが特定の市場に限定された偶然の産物ではなく、より広範な株式市場に共通する、頑健な現象であったことを物語っています。

短所とリスク:消えゆくプレミアムと理論の揺らぎ

サイズファクターは歴史的に有効なリターンの源泉でしたが、その発見から数十年が経過した現在、特に1980年代以降、その有効性には多くの研究者から深刻な疑問が投げかけられています。

短所1:消滅・反転するサイズプレミアム

最も重大な指摘は、小型株効果が、特にその発見の地である米国市場において、統計的に有意でなくなっているという事実です。多くの近年の研究が、1980年代以降、SMB(Small Minus Big)ポートフォリオのリターンがほぼゼロ、あるいはマイナスになっている期間が長期化していることを報告しています。

ファーマとフレンチ自身による2012年の国際市場での研究でも、1990年から2011年の期間で、日本市場ではサイズ効果が観測されなかったことが示されており、このファクターの普遍性にも疑問符が付きます [4]。

短所2:「質の低さ」との混同

さらに、近年のより精緻な分析は、歴史的に観測された小型株効果が、純粋な「サイズ」そのものの効果ではなかった可能性を指摘しています。

アスネスらの2018年の研究は、「サイズは重要だが、それは質の低い銘柄(Junk)をコントロールすればの話だ」と主張しています [5]。彼らの分析によれば、歴史的な小型株のリターンプレミアムの多くは、実は質の低い(財務的に不安定で投機的な)小型株によってもたらされていました。質の高い小型株と質の高い大型株を比較した場合、サイズによるリターン差はほとんど見られなかったのです。これは、過去の小型株効果とは、質の低い銘柄が持つ高いリスクに対するリターン(あるいは投機的なリターン)を、「サイズ」という別のラベルで誤って測定していただけかもしれない、という根源的な問題を提起しています。

非対称性と摩擦の視点

なぜサイズファクターはこれほどまでに議論を呼び、その有効性は時代と共に変化してきたのでしょうか。その本質を、当メディアの根幹をなす「非対称性」と「摩擦」の観点から解き明かします。

Asymmetry:情報の非対称性が生む機会と罠

小型株と大型株の最も本質的な違いの一つは、「情報の非対称性」の度合いです。

大型株は、数多くの証券アナリストによって常に監視され、その情報は瞬時に世界中の市場参加者に行き渡ります。そこでは、情報の非対称性は比較的小さいと言えます。

一方で、小型株の多くはアナリストのカバーが手薄か、全くありません。企業の内部情報を持つ経営陣や、多大なコストをかけて独自に調査を行う一部の投資家と、公開情報しか持たない一般の投資家との間には、情報の大きな格差が存在します。

この情報の非対称性は二つの側面を持ちます。一つは市場にまだ知られていない価値ある情報(エッジ)を発見し、大きなリターンを得る「機会」です。ただ、もう一つは外部からは見えない致命的な問題(不正会計、事業モデルの脆弱性など)を抱えた企業に投資してしまう「罠」のリスクです。小型株投資とは、この情報の非対称性という両刃の剣を扱う行為そのものなのです。

Friction:小型株効果を蝕む「現実の壁」

理論上の超過リターンが報告されても、現実の投資家がそれを手にできない最大の理由が「摩擦」の存在です。取引コストやスプレッドのような基本的な摩擦に加え、サイズファクターには特有の、より深刻な摩擦が存在します。

流動性の壁という摩擦

小型株市場の最も本質的な摩擦は、「流動性の低さ」です。大型株と比べて取引参加者が少ないため、まとまった量の株式を売買しようとすると、自らの注文で株価が不利な方向に大きく動いてしまう「マーケットインパクト」が発生します。特に、ファンドのような大規模な資金を運用する投資家にとって、この摩擦は致命的です。理論上のリターンがプラスであっても、実際に取引を行うと、このマーケットインパクト・コストによって利益がすべて吹き飛んでしまう、という事態は頻繁に起こります。多くの学術研究が示すリターンは、この流動性という摩擦を考慮していないため、現実の投資家が享受できるリターンを過大評価している可能性が高いのです。

情報収集コストという摩擦

前述の情報の非対称性を乗り越えるためには、企業訪問や経営者へのインタビュー、独自の財務分析など、膨大な手間とコストをかけたデューデリジェンス(資産査定)が必要となります。この「情報収集コスト」は、小型株投資に参入するための非常に高い障壁、すなわち摩擦として機能します。多くの投資家はこのコストを支払うことをためらうため、小型株市場には非効率性が残り続けます。しかし、その非効率性を利用して利益を得るためには、この摩擦コストを支払う覚悟が必要となるのです。

用語集

- サイズファクター 時価総額が小さい企業(小型株)の株式リターンが、大きい企業(大型株)のリターンを長期的に上回る傾向。

- SMB (Small Minus Big) サイズファクターのリターンを測定するために作られる、小型株の買いと大型株の売りのポジションを組み合わせたポートフォリオ。

- 時価総額 株価に発行済み株式数を乗じて計算される企業の市場価値。

- CAPM (資本資産評価モデル) 資産のリターンが、その資産が持つ市場全体に対するリスク(ベータ)の大きさに比例して決まるという理論。

- アノマリー CAPMなどの伝統的な金融理論では説明できないが、市場で経験的に観測されるリターンの規則性。

- ポートフォリオ 投資家が保有する、株式、債券、不動産などの金融資産の組み合わせ、またその一覧。

- ロング / ショート ロングは資産を買い持ちすること。将来の値上がりを期待する。ショートは資産を借りて売ること(空売り)。将来の値下がりを期待する。

- 流動性 資産を、市場価格に大きな影響を与えることなく、どれだけ迅速に、大量に売買できるかの度合い。

- マーケットインパクト 自らの取引が、市場価格を不利な方向に動かしてしまうことによる、目に見えないコスト。

- デューデリジェンス 投資対象の価値やリスクを適正に評価するために行う、詳細な調査・分析活動。

参考文献一覧

[1] Banz, R. W. (1981). The relationship between return and market value of common stocks. Journal of Financial Economics, 9(1), 3-18.

https://doi.org/10.1016/0304-405X(81)90018-0

[2] Fama, E. F., & French, K. R. (1992). The Cross‐Section of Expected Stock Returns. The Journal of Finance, 47(2), 427–465.

[3] Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56.

https://doi.org/10.1016/0304-405X(93)90023-5

[4] Fama, E. F., & French, K. R. (2012). Size, value, and momentum in international stock returns. Journal of Financial Economics, 105(3), 457-472.

https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2012.05.011

[5] Asness, C., Frazzini, A., Israel, R., Moskowitz, T. J., & Pedersen, L. H. (2018). Size Matters, If You Control Your Junk. Journal of Financial Economics, 129(3), 479-509.

ファクター投資の知識をさらに深めるための全記事リスト

この記事をお読みいただきありがとうございます。ファクター投資という奥深いテーマを、より体系的に理解していただくために、当メディア「Asymmetry Signal」が提供する関連する全記事をまとめました。

ご自身の興味やレベルに合わせて、ぜひ次のステップにお進みください。

- ファクター投資とは何か?市場を超えるリターンの源泉

ファクター投資の基本概念と、その歴史的背景を網羅的に解説しています。ファクター投資への第一歩に最適な記事です。 - バリューファクター:なぜ「割安」な株は報われるのか?

「安く買って高く売る」という投資の原則を科学したバリュー投資の核心を、学術的知見から解き明かします。 - サイズファクター:小型株効果(SMB)の理論と現実

時価総額が小さい企業が長期的にアウトパフォームする傾向、小型株効果の理論と、その有効性の変化について解説します。 - クオリティファクター:財務健全性が生み出す超過リターン

ウォーレン・バフェットも重視する「質の高い企業」に焦点を当て、その防御的特性とリターンの源泉を分析します。 - 収益性ファクター:なぜ「儲かっている」企業は強いのか?

企業の「儲ける力」が、いかにして長期的な超過リターンにつながるかを、売上総利益という指標から深掘りします。 - インベストメントファクター:なぜ「投資をしない」企業がアウトパフォームするのか?

投資の世界の常識に逆らう、総資産成長率が低い企業が優位性を持つという逆説的なファクターを解説します。 - マルチファクターモデルの構築:複数のエッジを組み合わせる技術

複数のファクターを組み合わせることで、より安定したリターンを目指す高度な戦略と、その実践における課題を論じます。 - ファクターのシクリカリティ:市場サイクルとファクターパフォーマンスの関係

ファクターの有効性が景気や市場のサイクルによって変動する、動的な性質とその応用、そしてリスクについて考察します。 - ファクターの減衰:なぜ発見されたアノマリーは消えていくのか?

論文として公表されたアノマリーの超過リターンが失われる現象と、その背後にあるメカニズムを深く掘り下げます。 - 「ファクター動物園」問題:数百のアノマリーから本物を見分ける方法

学術研究で発見された数百ものファクターの中から、データマイニングの産物ではない「本物」を見分けるための基準を解説します。

コメント